Solutions SSDA

South-South Development Academy

Solutions SSDA

South-South Development Academy

Blog

Jusqu'à récemment, il manquait de sites Web de haute qualité et bien structurés, gérés par des entreprises créant du contenu numérique pour les utilisateurs arabophones, ainsi que du contenu original, localisé et de grande qualité.

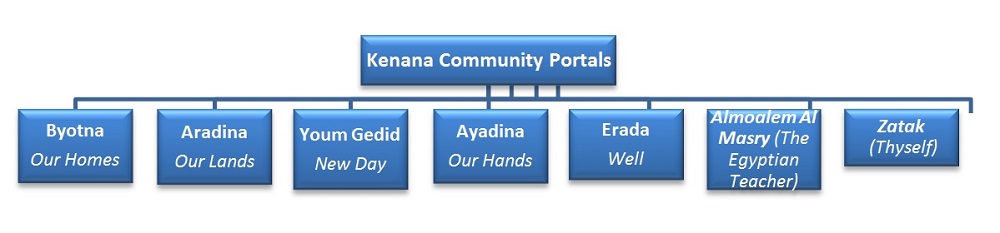

Afin de favoriser l'intégration des zones urbaines et rurales dans une société du savoir et de responsabiliser les communautés grâce à un accès facile aux informations dont elles ont besoin, afin d'élargir leurs horizons et d'accroître leurs perspectives d'avenir et de carrière. Le ministère égyptien des technologies de la communication et de l'information (MCIT) a lancé Kenanaonline conjointement avec le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) en 2007.

L’objectif est d’accroître le contenu électronique arabe utile disponible sur Internet, d’aider les citoyens (des zones rurales et urbaines) à utiliser les technologies de l’information pour améliorer leurs compétences, leur carrière, leurs revenus, leur santé, leur agriculture et leurs connaissances, et d’aider les communautés à progresser vers la connaissance. Société.

La portée des travaux de KenanaOnline dépend principalement de deux stratégies principales:

- Mise en réseau et partenariat: Cela passe par la mise en place d’un réseau de partenaires communautaires issus d’ONG, d’experts, d’universités, d’universités, d’entrepreneurs et du secteur privé dans tous les domaines ciblés. Parallèlement, chaque partenaire participe effectivement à la mise en place d'une société de l'information prometteuse et encourage implicitement les activités liées à la mise en réseau, aux opportunités commerciales et au marketing électronique.

- Mobilisation de la communauté: Cela se fait par le développement d'une série d'activités publiques principalement destinées à sensibiliser à l'aide des fonctionnalités et des services de Kenanaonline. Ces séries visent également à mobiliser les arabophones pour qu'ils participent activement à l'élargissement des réseaux de connaissances Kenanaonline et à l'amélioration du contenu électronique spécialisé gratuit.

Kenanaonline fournit des applications en ligne conviviales qui permettent aux utilisateurs de créer leur base de connaissances en ligne afin de fournir à leurs communautés des connaissances et des conseils dans leurs domaines de compétence respectifs. Ce service comprend:

- Système de répertoire des entreprises

- Services de création de sites Web et de blogs

- Outils de marketing Internet (Newsletter, petites annonces.)

- Gestion de la relation client.

Depuis son lancement, la solution a contribué à l’instauration de la société de la connaissance dans la région MENA en dirigeant et modérant la génération et la gestion de portails de connaissances crédibles et spécialisés et en développant la mentalité sociale pour l’utilisation des TIC dans l’utilisation des connaissances pour le développement durable des communautés.

- 1 390 000 pages publiées sur Internet

- 1 000 pages ajoutées quotidiennement / 30 000 par mois

- 37,000 visite quotidienne

- 46 000 visiteurs uniques par jour.

Le projet peut être reproduit dans d'autres pays arabophones.

Partenariats: Coopération italienne , Ministère de l'agriculture , Autorité générale pour le développement des ressources halieutiques, Ministère de la solidarité sociale , Académie des arts d'Egypte , Association égyptienne pour les personnes ayant des besoins spéciaux , Association des rêveurs de demain.

Contact:

Adresse postale: Académie de développement Sud-Sud: 6ème rue Ibn Maysser, au large de la rue Mahmoud Azmy, Zamalek

Tel: (02) 2737 5086/7/8/9

Courrier électronique: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Site Web: http://www.ssdaegypt.org

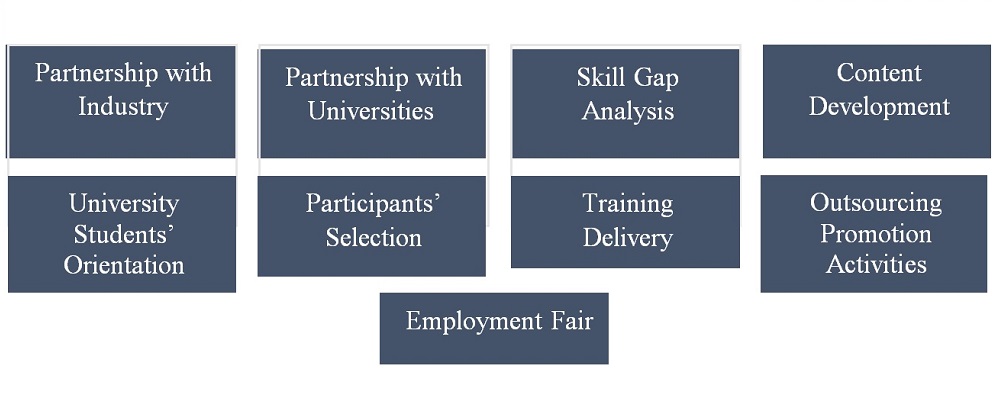

L'initiative nationale égyptienne pour le renforcement des capacités humaines; «Développement de l'éducation pour les universités égyptiennes (EDUEgypt)» est une initiative de formation mise en œuvre dans 16 universités égyptiennes couvrant 57 facultés à la suite d'un protocole de coopération entre le ministère des Communications et de la Technologie de l'information (MCIT) et le ministère de l'Enseignement supérieur (MoHE). le 30 décembre 2007. Le programme est mis en œuvre par l’Institut égyptien des technologies de l’information (ITI); l'un des principaux établissements de développement des capacités humaines et de renforcement des capacités au niveau régional et international.

EDUEgypt a pour objectif de combler le fossé entre les compétences des étudiants universitaires et les compétences requises par le marché de l’emploi dans le secteur des TIC. Il cible les étudiants seniors des universités égyptiennes en tant que programme de formation optionnel ne faisant pas partie des études universitaires des étudiants, en leur promettant de nombreuses possibilités d’emploi dans le secteur des TIC. sous-traitance à la réussite du programme.

Le programme EDUEgypt est organisé une fois par an dans les 16 universités égyptiennes.

La solution offre les services suivants :

Après sept années de mise en œuvre, les réalisations suivantes ont été accomplies: Influencer la vie de 43 500 stagiaires grâce aux opportunités de formation offertes en Égypte et leur donner la possibilité d’augmenter leur revenu en offrant jusqu’à 11 000 opportunités de travail lucratives (à travers 6 foires de l’emploi). ) par an pour les diplômés.

- Le taux d'emploi moyen des diplômés d'EDUEgypt est de 65% .

- La fréquentation des stagiaires a dépassé 82% au cours de l’année scolaire.

- Coopération avec 16 universités égyptiennes réparties dans 55 facultés pour mettre en œuvre une initiative de formation.

- À travers les séances d'orientation d'EDUEgypt, plus de 100 000 étudiants universitaires, universitaires et parents d'élèves sont désormais au courant du secteur de la sous-traitance et de son impact sur l'économie nationale.

- Plus de 100 000 étudiants égyptiens ont été évalués dans le cadre de l'examen d'admission d'EDUEgypt.

- 500 formateurs certifiés égyptiens qualifiés (qui ont dispensé 10 875 000 heures de formation dans les universités égyptiennes) et les dotant des dernières techniques et méthodologies de formation.

- EDUEgypt est un outil permettant de faire de l’Égypte une destination potentielle pour l’industrie de la fabrication et de l’équipement dans le monde entier.

Partenaires: le MCIT, l'ITIDA, l'ITI, l'industrie de la formation, MoHE, les universités égyptiennes, l'industrie des TIC.

Détails:

Adresse postale: Académie de développement Sud-Sud: 6ème rue Ibn Maysser, au large de la rue Mahmoud Azmy, Zamalek

Tel: (02) 2737 5086/7/8/9

Courrier électronique: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Au Kirghizistan, 30,6% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (Worldbank, 2014) et a besoin d'une aide diverse, allant de la nourriture, des vêtements et du logement à des chirurgies coûteuses, etc. Le problème est qu'il n'y a pas assez de connexion et de confiance entre les personnes dans le besoin et celles qui sont capables et désireuses de les aider. Pour contribuer à résoudre le problème, la Fondation publique de charité "Elim Barsynby?" A lancé l'initiative appelée "A Good Penny". Traditionnellement, la plupart des familles kirghizes ont des tirelires pour collecter de l'argent (appelé centimes à des fins d'initiative) à temps et à dépenser plus tard pour les petites dépenses du ménage. L'idée de l'initiative est de mobiliser les gens pour qu'ils apportent leurs tirelires aux événements organisés et de fournir une réserve de quelques sous pour les besoins des pauvres.

Pour mobiliser des personnes et des ressources qui prennent habituellement deux à trois mois et organisent un événement caritatif, la Fondation met en œuvre les étapes suivantes:

- Diffusion d'informations sur l'événement à travers les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram et d'autres outils de marketing sur les médias sociaux (dans la page de chaque réseau, la Fondation compte des dizaines de milliers d'abonnés);

- Participation sociale d'entreprises telles que des producteurs de vidéos, des chanteurs commerciaux et des centres commerciaux.

- Augmenter le taux d'intérêt des studios vidéo pour produire des vidéos et des photos sociales dédiées. Pour encourager les producteurs, la vidéo produite est marquée avec des marques et des informations sur le bénévolat pour la charité;

- Dans chaque vidéo et photo, les chanteurs populaires font des discours publicitaires et se produisent gratuitement lors de l'événement caritatif;

- Négociation avec l'administration des centres commerciaux pour donner un espace pour l'événement sur une base gratuite.

Depuis son lancement à la suite de 4 événements caritatifs organisés à Bichkek, la capitale, et la région de Talas, l'initiative a recueilli 16 876 USD, qui ont été distribués aux personnes ayant besoin de chirurgies au Kirghizistan.

- En mai 2015, 501 555 som = 7486 $ - à Bichkek;

- En 15 novembre 2015 - 253 865 som = 3789 $ - à Bichkek;

- 27 mars 2016 - 81 607 som = 1218 $ - dans la succursale de Talas;

- En mai 2016 - 293 078 som = 4374 $ - à Bichkek.

L'initiative a un impact essentiel:

- Plus de 2000 familles ont «investi» leurs tirelires pour le soutien social. Une telle contribution à part construire le sens de la solidarité sociale au sein de la société a aussi un aspect éducatif pour la jeune génération. Il sensibilise les enfants aux besoins des pauvres et les motive à collecter des sous / argent pour les pauvres. Les enfants sont récompensés par de petits prix pour reconnaître leurs contributions;

- 15 personnes ont reçu des chirurgies du cerveau, du cœur, de la cataracte et du cancer et d'autres traitements;

- Responsabilité sociale accrue des entreprises: Les centres commerciaux, qui offrent des espaces gratuits, ont leurs propres programmes spéciaux «Evènements sociaux et responsabilités», l'initiative en faisant partie;

- De nouvelles méthodes de collecte de fonds et de financement participatif sont présentées aux contributeurs et aux bénéficiaires.

Partenaires: Ministère du Travail et du Développement social de la République kirghize, Administrations des centres commerciaux "Bichkek Park" et "Vefa Center", chanteurs populaires.

Budget : 6000 $ pour toutes les dépenses.

Informations de contact:

Fondation publique de charité "Elim Barsynby?"

Rue Federov 28, Bichkek, Kirghizistan

Personne de contact: Khabibulla Arzykulov, directeur

Тел .: +996 312 89 86 22

https://www.facebook.com/elimbarsinbi/

{galerie} sud-sud-monde / galeries / agoodpenny {/ gallery}

«Centre Mehwar pour l'autonomisation des femmes et des familles» - Un centre basé sur les droits

Le projet du Centre Mehwar pour la protection et l'autonomisation des femmes et des familles a été lancé en 2004 dans le but de fournir un soutien et une sécurité aux victimes et aux survivants de la violence par le biais du premier centre national spécialisé dans la lutte contre la violence en Palestine. par ONU Femmes depuis 2008, avec le financement du gouvernement italien jusqu'en 2012 et du gouvernement islandais depuis 2013.

Le Centre a été mis en place en tant que projet pilote en étroite coopération avec le Gouvernement palestinien, les ONG locales et internationales et la société civile, dans le respect des normes et politiques fondées sur les droits de l'homme pour la protection des femmes et des enfants victimes et survivants de la violence. Le projet s'attaque globalement au phénomène de la violence à l'égard des femmes en mettant l'accent sur la prévention de la violence par le biais de la sensibilisation des communautés, ainsi que sur la protection et la réinsertion sociale des victimes et des survivantes de la violence. Il préconise également l’adoption de lois, de politiques et de mécanismes nationaux garantissant aux femmes victimes le droit de vivre dans la sécurité et la dignité, tout en mettant fin à l’impunité des auteurs d’actes de violence.

Depuis 2011 et bénéficiant du soutien d'ONU Femmes pour l'institutionnalisation de l'expérience Mehwar, le Centre Mehwar a été reconnu par le ministère palestinien des Affaires sociales, et par l'Autorité palestinienne plus généralement, comme un modèle national pour l'élaboration de normes de services d'hébergement pour femmes. à travers la Palestine, en plus de servir de base à la spécialisation d’autres secteurs - y compris les secteurs judiciaire et de la sécurité et les organes législatifs - pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Grâce aux fonds de base d'ONU Femmes, le Centre Mehwar a également mis en place le premier système complet de collecte de données sur les violences à l'égard des femmes, basé sur les victimes.

Le Centre Mehwar est géré par 22 professionnels hautement qualifiés. Il est placé sous la supervision générale du ministère des Affaires sociales et fournit un refuge protégé à 35 femmes et leurs enfants, ainsi qu'un conseil social et juridique, un soutien psychosocial, des soins de santé et des services juridiques. représentation devant les tribunaux. En outre, le centre Mehwar fournit des services d'assistance sociale et juridique aux familles en détresse, ainsi que des programmes de sensibilisation et de sensibilisation de la communauté, notamment une crèche et un gymnase pour les enfants et les femmes de la communauté. L’équipe de Mehwar a reçu le prix du défenseur des droits de l’homme (2010) du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH).

Depuis son ouverture, 304 femmes et 69 enfants victimes et survivants d'actes de violence ou en danger de mort ont été protégés et responsabilisés, tandis que 267 femmes hébergées hébergées ont été réintégrées dans la société grâce à des plans multipartites. 230 femmes hébergées et 109 femmes issues de groupes de proximité ont reçu des conseils juridiques et environ 1 430 membres de la famille ont bénéficié des conseils sociaux et juridiques de Mehwar. Environ 135 femmes hébergées ont bénéficié de possibilités de formation professionnelle avec 56 cours de formation (soins infirmiers, secrétariat médical, couture et stylisme, coiffure, coiffure, création de bijoux et artisanat, compétences informatiques, anglais) et 49 femmes hébergées à Mehwar se sont vu proposer des emplois; 19 femmes hébergées qui ont étudié et travaillé en dehors du centre ont bénéficié du soutien d'un groupe de pairs.

Grâce à Mehwar, les points suivants ont été atteints:

1. Un mécanisme de protection et de réinsertion des femmes, des filles et des enfants victimes de violence et menacés à tout jamais;

2. la reconnaissance et la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants palestiniens au sein de la communauté;

3. Normes et politiques fondées sur les droits de l'homme appliquées aux centres de lutte contre la violence en Palestine

4. Engagement du gouvernement dans la lutte contre les femmes, hommes et femmes, validation et soutien de la fourniture de services spécialisés dans la lutte contre la violence et application des principes de la CEDAW dans les stratégies, politiques et mécanismes nationaux;

5. Engagement des familles des victimes de la violence faite aux femmes en tant qu'acteurs de la protection des femmes et défenseurs de l'autonomisation

Publications du Centre ONU Femmes / Mehwar (en arabe et en anglais): 1) Évaluation des politiques et procédures (2011); Bonnes pratiques pour le recrutement du personnel des centres anti-violence (2012); 3) les femmes agents de changement (expérience Mehwar 2008-2012); Évaluation finale du projet (2012).

Partenaires: le ministère des Affaires sociales de la Palestine, ONU Femmes, le gouvernement italien, le gouvernement islandais.

Détails du contact:

Le centre de Mehwar

Bethléem, État de Palestine

Tél. 00970-2-2748660

Directeur par intérim, Saeda Al-Atrash

E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

ONU Femmes Palestine

Rue Al Nouman, Beit Hanina, Jérusalem

Tél. 00972-2-6280450

Fax. 00972-2-6280661

Représentant spécial, Alia El-Yassir

Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

My.COOP propose un programme et un programme de formation sur la gestion des coopératives agricoles résultant d’un effort de collaboration impliquant un large éventail de partenaires tels que des agences de développement coopératif, des universités et collèges coopératifs, des organisations de coopératives et de producteurs, des instituts de la connaissance et des agences de développement. les Nations Unies. Initié par le Mécanisme de coopération de l’OIT pour l’Afrique et le service des coopératives de l’OIT, le partenariat comprend: Agriterra, la FAO, le Centre international de formation de l’OIT, l’Institut royal tropical et le Centre de recherche et d’université de Wageningen, entre autres.

Les formations My.COOP aident les dirigeants actuels et potentiels de coopératives agricoles à offrir des services de haute qualité, efficaces et performants aux membres de la coopérative. La formation et le programme s'appuient sur un savoir-faire de haut niveau issu de nombreuses années de formation de formateurs et de stagiaires, ainsi que sur des expériences dans le développement de coopératives, la sécurité alimentaire et l'agriculture, le soutien à l'organisation de producteurs, le développement durable, la participation des jeunes à développement, travail décent et dialogue social.

Le programme de formation comprend 1 manuel du formateur, 4 modules et une boîte à outils d’apprentissage mobile:

I. Le manuel du formateur. Une série d'activités d'apprentissage pour chaque module et un exemple de programme de formation

II. Module 1. Bases des coopératives agricoles: bases des coopératives agricoles; défis pour les coopératives; gouvernance coopérative; gestion, formation de capital et finance

III. Module 2. Fourniture de services coopératifs: quels sont les besoins des membres? ; quels services fournir? ; qui fournira le service?

IV Module 3. Fourniture d’intrants agricoles: achat d’intrants; stockage et gestion des stocks; vendre le service

V. Module 4. Marketing coopératif: services de marketing; marketing stratégique; certification

VI. La boîte à outils d'apprentissage mobile. Activités d'apprentissage utilisant le téléphone mobile pour améliorer la formation en classe avant, pendant ou après l'événement.

My.COOP fait également la promotion d'un programme d'apprentissage à distance via:

- la plate-forme My.COOP pour améliorer l'apprentissage en ligne et permettre des possibilités de partage et d'apprentissage mutuel

- Technologies de l'information: Internet et les réseaux sociaux.

La traduction des documents My.COOP dans des langues locales compréhensibles est un élément clé du package. Cela garantit que le matériel peut être largement utilisé pour différents publics.

Les matériaux sont également souvent adaptés au contexte local, avec des références à la législation et aux spécificités locales, ainsi qu’à un aspect visuel adéquat. Certains pays ont inclus un module complètement séparé sur la législation nationale relative aux coopératives.

Les partenaires:

- Agriterra - Pays-Bas, Centre pour les questions de développement international de Nimègue, CIDIN - Pays-Bas,

- Collège coopératif du Kenya (CCK) - Kenya

- Renforcer le pouvoir des petits exploitants sur les marchés (ESFIM), un partenariat entre les organisations paysannes nationales de onze pays et AGRINATURA.

- BIT (Unité des coopératives)

- Le Centre international de formation de l'OIT (CIF-OIT)

- FAO

- Fédération nationale des producteurs agricoles, KENFAP - Kenya

- Collège d'études coopératives et commerciales de l'Université Moshi (MUCCOBS) - Tanzanie

- Centre nigérian de développement coopératif, NCDC - Nigeria.

- L'Institut Royal Tropical (KIT) à Amsterdam - Pays-Bas.

- Uganda Cooperative Alliance Ltd. (UCA) - Ouganda.

- Université et centre de recherche de Wageningen (WUR) - Pays-Bas

De plus, dans d’autres pays, My.COOP a été utilisé et / ou adapté à des projets avec des partenaires locaux, notamment la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Sri Lanka, l’Indonésie, la Chine, le Népal, l’Égypte, l’Afrique du Sud, etc.

Détails du contact:

Casablanca, Maroc

Alaoui Solaimani Youssef, expert des coopératives et de l'économie sociale

+212614290856

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les agriculteurs algériens ont besoin d'un meilleur équipement industriel nécessitant des investissements substantiels. Depuis la promulgation de l'ordonnance n ° 09-01 du 22 juillet 2009 sur la loi de finances complémentaire pour 2009, le pays met en œuvre le partenariat public-privé afin de stimuler les investissements dans l'agriculture.

Sous la direction du ministère de l'Agriculture, 174 exploitations pilotes sur une superficie de 155 368 hectares ont été sélectionnées dans le but de réhabiliter et d'accroître la capacité de production, notamment de semences de base, de plants et de géniteurs pour les secteurs stratégiques; améliorer les conditions de gestion; Introduire des techniques innovantes. Les fermes pilotes ont été réorganisées en sociétés par actions et ont proposé les principes directeurs suivants pour le partenariat:

- Production de matériel génétique de qualité et d’intrants nécessaires au développement agricole;

- Développement des investissements agricoles avec des partenaires conformément à la législation économique nationale;

- Hiérarchisation des activités visant à préserver le patrimoine génétique national;

- Participation prioritaire pour couvrir les besoins du marché national.

Les deux modes de partenariat ont été adoptés:

- Appel à concours, réalisé en deux phases:

- Appel à manifestation d'intérêt pour l'élaboration d'une liste restreinte de candidats avec références techniques et capacités financières prouvées

- Appel d’offres, sanctionné par une évaluation des offres et des business-plans (montant de l’investissement - nature - durée de l’investissement - mode de financement-destination de la production et avantages prévisibles).

- Petit à petit, à l'initiative du ministre de l'Agriculture et après en avoir informé le Premier ministre (président du Conseil de la participation de l'État), dans les cas suivants:

- Le projet est prioritaire et d'importance nationale;

- Le projet de partenariat présente un intérêt technologique avéré;

- Le projet de partenariat contribue à satisfaire de manière significative la demande intérieure d’intrants ou de produits agricoles tributaires des importations;

- L'appel à manifestation d'intérêt est déclaré infructueux.

17 exploitations pilotes ont fait l'objet d'un accord de partenariat dans les domaines de l'élevage de vaches laitières, de l'aviculture, de l'arboriculture et du maraîchage. Le montant des investissements engagés est estimé à 8 266 999 000 Dinars algériens. Les fermes pilotes ont montré les taux de retour sur investissement suivants:

- <200%: 2 fermes

- De 50 à 100%: 3 fermes

- De 20 à 49%: 3 fermes

- De 1 à 19%: 5 fermes

- 0%: 4 fermes.

Basée sur la mise en œuvre réussie du PPP dans les exploitations pilotes, la politique agricole nationale confirme que le PPP est un nouveau moteur de la croissance agricole et encourage la coopération et le partenariat en tant qu'instrument privilégié de transfert de savoir-faire et d'assistance technique.

Contact:

Ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche de l'Algérie

Mme Saida Dramchini, chef de cabinet

E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Téléphone: +213 23 50 31 56

Les indices de sécheresse traditionnels fournissent des informations mensuelles ou plus rarement utilisées pour l'évaluation postérieure des dégâts causés par la sécheresse. En 2015, la Direction générale de la gestion de l'eau et l'Université de Szeged ont lancé une nouvelle solution, le système de gestion de la sécheresse et de la rareté de la ressource en eau, en tant qu'outil efficace pour soutenir la gestion de l'eau destinée à l'irrigation et à d'autres activités agricoles. Avec le nouvel indice de sécheresse qui fournit des informations quotidiennes en temps réel et permet de prendre des mesures efficaces dans le temps, cette solution réduit les dégâts causés par la sécheresse lors de conditions météorologiques extrêmes.

Dans un premier temps, un groupe de travail d'experts a été créé pour évaluer les indices de sécheresse existants dans le monde. Comme il a été déterminé, tous ces index conviennent à une analyse de suivi, mais ne peuvent pas être utilisés pour des actions opérationnelles. Pour cette raison, un nouvel indice calculé quotidiennement a été développé et DWMS a été développé.

Ce système comprend les trois composants principaux:

- Surveillance : précipitations, température, humidité du sol, transmission de données. Ce système de surveillance prend en charge la gestion efficace de l'eau et comporte des fonctionnalités supplémentaires qui soutiennent «l'agriculture intelligente».

- Méthode d'évaluation : Nouvel indice de sécheresse (Indice de sécheresse en Hongrie)

- Concept de l'indice de sécheresse en Hongrie (HDI)

- Calculé quotidiennement et modulaire - permet une réponse rapide pendant la période de sécheresse - plus d'indice de sécheresse à cette fréquence. Les index internationaux permettent l’évaluation postérieure, mais ne supportent pas les actions opérationnelles. La fréquence la plus élevée de ces indices min. 1 mois.

- Valeur de base: HDI0 - n'a besoin que des précipitations et de la température (archives et récentes).

- Extension avec facteur de stress: HDI0 * S (S = dépend de la période précédente - 10 jours - jours de précipitations et de chaleur).

- Extension avec facteur de stress et facteurs d'humidité du sol: HDI0 * S * k

- k = facteur d'humidité du sol (combinaison du facteur d'humidité du sol dans la couche supérieure du sol (0-35 cm) et dans la couche plus profonde du sol (35 - 80 cm).

- Cet indice fournit des informations quotidiennes utilisables sur la situation de sécheresse actuelle, appuyant les actions au niveau des états.

- Nouvelles lois : introduction du système de gestion de la sécheresse dans la législation nationale avec le principe «Limites selon l’IDH - Actions selon les limites». Les nouvelles lois réglementent la responsabilité de l'État en cas de sécheresse et garantissent également des ressources financières pour soutenir le système.

Le DWMS peut également être utilisé pour «l'agriculture intelligente»:

- Lutte contre les parasites et les maladies

- Optimiser le temps de pulvérisation

- Réduire les pertes de récolte

- Réduire les résidus chimiques dans les cultures, le sol et les eaux souterraines

- Fournir des enregistrements de traçabilité: Quoi? Quand? Pourquoi?

- Protection contre le gel

- Soutien à l'irrigation.

Budget: Constitution et exploitation d’un nouveau réseau de surveillance composé de 16 à 20 stations sur une zone pilote d’environ La superficie de 20 000 km 2 coûte 400 000 EUR

Partenaire: l'Université de Szeged (Hongrie)

Informations de contact:

Direction générale de la gestion de l'eau, Ministère de l'intérieur de la Hongrie

Téléphone: +36303717059

Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Site Web: http://aszalymonitoring.vizugy.hu/dwms/

{galerie} sud-sud-monde / galeries / droughtandwatermanmentsystems {/ gallery}

Le Fonds Inde, Brésil et Afrique du Sud (IBSA) constitue un exemple remarquable de coopération entre trois pays en développement et constitue une initiative novatrice visant à mettre en œuvre la coopération Sud-Sud au profit d'autres pays du Sud en partenariat avec le système des Nations Unies. Son objectif est d'identifier des projets reproductibles et évolutifs pouvant être diffusés aux pays en développement intéressés en tant qu'exemples de meilleures pratiques en matière de lutte contre la pauvreté et la faim. Il a été créé en 2004 et est devenu opérationnel en 2006.

Cette initiative a amené l'énergie solaire dans 20 villages. Il a élargi la composante énergie solaire d’un projet IBSA finalisé en Guinée-Bissau, en intégrant les leçons tirées des cinq villages pilotes qui ont reçu et utilisent depuis de l’équipement solaire. En fournissant un accès à l'énergie, ce projet a énormément amélioré la vie du village. Par exemple, l'éclairage intérieur dans les écoles permet aux adultes de faire des études et d'autres activités du village pendant la soirée. Les pompes à eau solaires réduisent les difficultés d’approvisionnement en eau des puits, le rendant accessible aux fontaines ou à l’eau courante. L’éclairage des rues et les lanternes portables pour les responsables de village renforcent la sécurité et les chargeurs de téléphones portables dans les centres communautaires facilitent la connectivité et servent parfois même de source de revenus pour les associations villageoises.

Le projet a été mis en œuvre de juillet 2011 à décembre 2013. Pour en savoir plus.

Réalisations:

- Accès élargi à l’énergie pour 10 000 personnes appartenant à un groupe vulnérable: les populations rurales, en particulier les femmes et les enfants.

- Environnement amélioré pour l’éducation, l’assainissement, la sécurité et une qualité de vie améliorée.

- Engagement accru de la communauté dans des pratiques de gouvernance plus inclusives, en particulier dans la gestion de son énergie solaire et de ses micro-services publics.

- Durabilité environnementale avancée grâce à des pratiques de développement fondées sur l'énergie propre.

- Partage de la technologie solaire: 10 000 villageois ont bénéficié d'équipements solaires, notamment des lampadaires, des éclairages intérieurs pour les écoles et les centres communautaires, des chargeurs de téléphones portables et d'autres équipements fonctionnant à piles et des pompes à eau solaires.

- Renforcement des capacités: 120 bénéficiaires (représentant 5 par village et 62% de femmes) ont participé à des ateliers sur la mobilisation des villageois et l'activisme en mettant l'accent sur la gestion des systèmes d'énergie solaire. Des «grands-mères solaires» formées par le Barefoot College en Inde ont partagé leurs expériences en matière d’exploitation et de maintenance de micro-services et de participation des femmes à ces activités. Les comités de l'énergie solaire formés dans tous les villages partenaires discutent avec l'équipe de coordination d'IBSA de la fourniture de leurs intrants aux projets (matériaux de construction, etc.).

- Développement des infrastructures: les villages partenaires ont avancé les travaux de génie civil nécessaires à l'installation de l'équipement solaire en tant que contribution à ce projet. Celles-ci comprenaient la construction de fontaines reliées aux pompes à eau solaires, la réparation des murs ou des plafonds des écoles et des centres communautaires afin de recevoir du matériel et des clôtures pour la protection contre le vol.

Défis rencontrés:

- Ce projet bénéficie des enseignements tirés des premiers projets IBSA en Guinée-Bissau, notamment de l’initiative pilote fournissant des équipements à énergie solaire. Il comprenait des préoccupations concernant l'organisation de la communauté pour la gestion des micro-utilités, ainsi que la sécurité et la sûreté des systèmes d'énergie solaire.

- Les fortes pluies ont causé d'importants dégâts aux panneaux solaires dans l'un des villages partenaires.

Plus d'informations: Rapport d'évaluation complet (en français)

Reproduction: Les résultats positifs du projet sont directement liés à l'amélioration de la qualité de la vie des populations. Les systèmes solaires ont eu un impact sur la santé, l'éducation des enfants et des adultes, l'accès à l'eau et la sécurité, conditions indispensables à la réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté.

Budget: 596 305 USD

Détails du contact:

Secrétariat du fonds IBSABureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement

304 East 45th Street, FF-12

New York, NY, 10017

Mme Ines Tofalo, spécialiste de programme

téléphone: 212 906 5123

courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Créé en 2001, le Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar (CAMM) aide les entreprises à gérer leurs conflits, à déterminer le meilleur moyen de les résoudre rapidement et à assurer la sécurité de leurs investissements et la continuité de leurs activités. Afin d'intégrer le CAMM à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), Madagascar a demandé conseil à ses partenaires. Le pays était soutenu par le PNUD, le CMAP (Centre de médiation et d'arbitrage de Paris), le CAMCO (Centre d'arbitrage, de Médiation et de conciliation de Ouagadougou), São Tomé et Principe et les "Groupements Patronaux Malgaches". Le but de cette solution était principalement de préparer CCIA et les PDG du secteur privé au nouveau modèle de centre d’arbitrage et au rôle qu’ils joueront dans son fonctionnement.

Une délégation composée de membres de la CCIA et d'un représentant du secteur privé a été envoyée à Paris et à Ouagadougou en 2011.

Le CAMM a été intégré à la CCIA en 2012, sur la base des modèles français et burkinabé. Cette nouvelle structure offre de meilleurs outils aux sociétés malgaches pour la résolution des conflits commerciaux. Il va également au-delà de ses tâches d'arbitrage en favorisant la formation juridique afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises locales.

Réalisations:

- Le CAMM continue de fonctionner sans soutien extérieur

- Le rôle de la CCIA a été renforcé.

- Les liens entre la CCIA et le secteur privé ont été renforcés.

Détails du contact:

Centre d'Arbitrage et de Médiation de Madagascar

Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo

20, rue Henry Razanatseheno

Antananarivo

Madagascar

Tel: +261 (0) 20 22 202 12

Mission d'assistance technique fournie par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l'État du Burkina Faso au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale au Burundi, afin de:

- Partager l'expérience du Burkina Faso en matière d'archivage numérique et de sécurité; et

- Aidez le Burundi à élaborer une feuille de route pour l'archivage électronique des dossiers des fonctionnaires d'ici 5 ans.

Ce projet fait partie du programme national de réforme de l'administration (PNRA). L’objectif général est d’accroître les performances de l’administration du Burundi. Le système d'archivage va en effet améliorer l'enregistrement des fichiers et leur permettre également d'être traités plus rapidement. Le projet permettra également au pays d'aller plus loin dans l'automatisation de la gestion des ressources humaines et d'améliorer ainsi la qualité des services fournis aux citoyens. Plus précisément, le système permettra d’enregistrer 50 fichiers en même temps dans un système de gestion de fichiers, en environ 10 minutes. Les fonctionnaires pourront également accéder en ligne à tous les fichiers en utilisant leur propre mot de passe.

Le projet a été mis en œuvre en 2013, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l'État du Burkina Faso, qui a envoyé deux experts dans ce domaine et avec l'appui du PNUD.

La collaboration entre ces partenaires a permis la réalisation des objectifs. Le partenariat créé grâce à cet arrangement a permis un transfert de connaissances et de pratiques qui sont fondamentales pour contribuer à la réforme de l'administration publique nationale au Burundi.

Réalisations:

- Création d'une feuille de route pour la réalisation de l'archivage électronique dans les 5 ans, validée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale;

- Permettre aux fonctionnaires burundais de stocker et d'accéder plus rapidement aux ressources indispensables à l'exécution de la mission et des services de l'État.

Détails du contact:

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État

Ministre: Soungalo Ouattara

BP 7006

Ouagadougou

Burkina Faso

Ces pays ont été sélectionnés en tant que pays pilotes en raison de leur grande vulnérabilité au changement climatique et de leur richesse en écosystèmes de montagne fragiles dont dépendent une multitude de communautés et d'activités économiques.

Le programme Adaptation basée sur les écosystèmes (EbA) dans les montagnes est un partenariat mondial mis en œuvre conjointement par le PNUD, le PNUE et l'UICN de 2011 à 2015, avec un financement du Ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature, des bâtiments et de la sécurité nucléaire. Bien qu’ils aient une portée mondiale, l’Ouganda, le Népal et le Pérou ont été choisis comme pays pilotes, en raison de leur vulnérabilité importante au changement climatique et de leur richesse en écosystèmes de montagne fragiles dont dépendent une multitude de communautés et d’activités économiques.

L’objectif général du programme est de renforcer les capacités des gouvernements et des communautés locales concernés afin de réduire la vulnérabilité et d’accroître la résilience aux effets du changement climatique en utilisant des mesures EbA dans des écosystèmes de montagne ciblés.

Les résultats attendus du programme incluent:

- Méthodologies nouvelles et testées sur le terrain et outils d'aide à la décision pour EbA, y compris les évaluations de vulnérabilité et d'impact;

- Suivi et évaluation axés sur la résilience des écosystèmes; et

- Les capacités et les connaissances de toutes les parties prenantes impliquées (gouvernement national, district et local, autorités locales et organisations de la société civile) seront renforcées pour la planification et la mise en œuvre d'actions "Pas de regrets" et d'actions EbA à plus long terme à travers des activités pilotes dans des écosystèmes de montagne cibles .

Sur la base des preuves issues de ces processus, des leçons seront également générées sur la manière d'utiliser les analyses coûts-avantages pour établir un argument économique en faveur de mesures spécifiques de la EbA. En étroite collaboration avec les principales agences gouvernementales, des preuves et des enseignements seront générés sur la manière d’intégrer l’AbA dans les cadres de financement et de politique générale de district et nationaux. Ces leçons peuvent être reproduites à plus grande échelle et partagées à titre d'exemples de politiques aux niveaux régional et mondial au-delà des trois pays pilotes. Globalement, la résilience des écosystèmes de montagne ciblés et de leurs dépositaires locaux au changement climatique sera améliorée.

Plus d'informations sur le projet sont disponibles ici : http://adaptation-undp.org/projects/mountain-eba

Réalisations:

- Méthodologies et outils pour la prise de décision sur l'EbA développés

- Méthodologies et outils EbA appliqués au niveau de l'écosystème

- Projets pilotes relatifs aux EbA mis en œuvre dans chaque pays pilote et contribuant à la résilience des écosystèmes et à la réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance face aux impacts du changement climatique

- Analyse de rentabilisation de l'AbA aux niveaux local et national élaborée

- Nouvel apprentissage et nouvelles connaissances sur l'EbA générés

Réplication:

- Des supports pédagogiques ont été générés à partir du projet pour partager les meilleures pratiques et connaissances:

- Introduction à l'adaptation fondée sur les écosystèmes: une réponse au changement climatique fondée sur la nature

- Générer de multiples avantages de l'adaptation fondée sur les écosystèmes dans les écosystèmes de montagne

- Argument économique pour une adaptation fondée sur les écosystèmes

- Plaidoyer pour un changement de politique et un financement pour une adaptation basée sur les écosystèmes

Budget: Le projet a été financé par le ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature, des bâtiments et de la sécurité nucléaire (BMUB): 11,5 millions d'euros.

Détails du contact:

Caroline Petersen, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Tine Rossing, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Commission de l'Union africaine en partenariat avec FHI360, un projet financé par l'USAID dans le cadre du partenariat de l'Union africaine (AUP), a organisé une exposition parallèle à la 1ère réunion du comité technique spécialisé sur la science et la technologie de l'éducation (STC-EST). L'exposition impliquait des modèles techniques, professionnels, de l'éducation et de la formation (EFTP) et des exposants présentant des initiatives en matière de sciences spatiales dans des pays africains. Parmi les participants figuraient des ministres de l'éducation, des sciences et de la technologie de l'UA; Hauts fonctionnaires de l'éducation, des sciences et de la technologie; Communautés économiques régionales; Partenaires de développement (en tant qu'observateurs).

Objectifs:

- Informer les ministres de l'état d'avancement des programmes en cours et des performances des CER et des États membres dans les secteurs de l'éducation, de la science et de la technologie;

- Discuter des décisions du Sommet de l'UA relatives à la conduite de l'éducation, de la science et de la technologie sur le continent;

- Examiner les stratégies d’éducation et d’EFTP et le plan de mise en œuvre de la STISA;

- Examiner la politique et la stratégie spatiales africaines;

- Envisager le financement et la mobilisation des ressources, en particulier des ressources nationales; et

- Établir un précédent pour la conduite d'activités commerciales de l'UA dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la technologie

Le projet a été réalisé en octobre 2015. Plus d'informations:

Réalisations:

- Approbation de la stratégie continentale pour l'éducation pour l'Afrique (CESA 16-25) et d'autres stratégies continentales, feuilles de route et plans de mise en œuvre dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie;

- Accord sur les mécanismes de compte rendu et de suivi de l'agenda continental; Actions pour les décisions lors du prochain Sommet des chefs d'Etat.

- Actions en vue d'une décision lors du prochain sommet des chefs d'État.

Réplication: les éléments suivants peuvent être répliqués dans d'autres pays:

- Election d'un nouveau bureau ministériel pour la gestion du CTS dans les deux années à venir

- Nouveaux mécanismes de partenariat pour promouvoir une plus grande complémentarité entre les secteurs de l'éducation et des STI sur le continent, avec un accent particulier sur le parcours de l'Agenda 2063 de l'UA.

- Mise à jour sur l'état des programmes en cours, sur la performance des CER et des États membres dans les secteurs de l'éducation, de la science et de la technologie

- Stratégies d'EFTP, plan de mise en œuvre de la STISA et politique et stratégie spatiales africaines

Détails du contact:

Département des ressources humaines, des sciences et de la technologie (RHST)

Direction de l'information et de la communication

Commission de l'Union africaine

Addis Ababa

Ethiopie

Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Téléphone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58