Solutions SSDA

South-South Development Academy

Solutions SSDA

South-South Development Academy

Cartographier les solutions South-South Development Academy

Résumé

À travers cette initiative, le PNUD a pour ambition de soutenir les objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union des Comores dans le respect des engagements pris en 2015 lors de la COP21, dans le cadre des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), et avant cela, dans le Manifeste d’Itsandra, signé en 2011 par le Gouvernement des Comores et le Système des Nations Unies.

Défi

Le secteur énergétique connait des problèmes conjoncturels mais surtout structurels liés à la taille des petites îles qui forment le pays. L'insularité pose des contraintes structurelles d’échelle majeures pour la production d’énergie électrique, le marché n’est pas attractif pour les investisseurs.

La facture énergétique nationale est difficile à assumer par l’économie nationale. Le prix de revient de l’électricité thermique produite avec les hydrocarbures est très élevé, de l’ordre de 0,8 US$ le Kwh.

Une forte dépendance à l’égard de la biomasse, à 66%, notamment en ce qui concerne les consommations des ménages et des distilleries d’ylang et des hydrocarbures à 34%, a des conséquences négatives comme la déforestation.

Les multiples tentatives réalisées, depuis plus de 20 ans, pour venir à bout du problème, ont toutes échoué. Elles ont toutes été des solutions basées sur des générateurs diesel. Or ce choix est l’un des facteurs même du problème.

Solution

À la suite de l’Assemblée Générale annuelle des Nations Unies en 2014, les autorités comoriennes ont acté un accord de principe avec la Nouvelle Zélande et le PNUD, portant sur le développement de l’exploitation de l’énergie géothermique du volcan Karthala, qui culmine à 2361 mètres d’altitude. Le PNUD Comores assure ainsi le suivi de ce programme et sa coordination aussi bien administrative que technique avec les institutions nationales en charge et les partenaires du programme.

La collaboration technique entre le PNUD, la Nouvelle Zélande et le Gouvernement des Comores a permis de mobiliser l’expertise nécessaire et des financements de plus de 20 millions de dollars pour mener à bien toutes les études nécessaires pour réaliser la première phase du programme, et entamer la deuxième phase de forages exploratoires.

La phase II du programme doit permettre de confirmer les ressources et les sites des forages de production et d’implantation de la centrale.

La dernière phase comprendra les forages de production, la construction de la centrale et l’interconnexion au réseau de distribution de l’électricité.

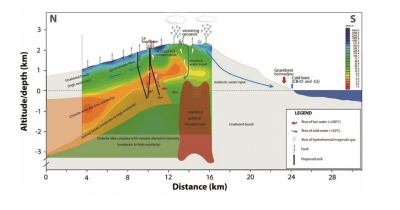

Un co-financement obtenu auprès du GRMF (Geothermal Risk Mitigation Facility) de l’Union Africaine, combiné à ceux de la Nouvelle-Zélande et du PNUD, ont permis de réaliser la première phase du programme, qui consistait à mener des études de surface et exploratoires. Ainsi, des équipes conjointes d’experts néozélandais et comoriens du Bureau Géologique des Comores (BGC) ont réalisé toutes les études techniques de terrain. Les résultats ont permis de définir les points où pourront être menés les forages exploratoires, afin de déterminer le potentiel de production réel, ainsi que les investissements nécessaires durant la phase de construction de la centrale géothermique. Une première mission d’exploration, menée par le partenaire technique de Nouvelle-Zélande (Jacobs) et le BGC, a permis de réaliser les explorations géologiques et géochimiques. Les premières conclusions et le rapport de cette mission ont indiqué la présence de ressources mais leur localisation précise et leur profondeur restaient à déterminer et constituaient les principaux objectifs des explorations géophysiques qui ont suivi en juillet 2015.

La campagne d'exploration géophysique pour le développement de la géothermie du Karthala menée à son sommet par des équipes mixtes BGC, et Jacobs associant GNS Science (Te Pū Ao), a duré un mois. L'objectif de cette campagne a été complètement atteint. Les 80 points de sondage MT (magnétotelluriques) ont été relevés ainsi que les 250 points de mesures gravimétriques, malgré l’environnement hostile lié aux difficultés d’accès aux points de mesure, le climat très défavorable durant cette période, ainsi que la lourdeur de la logistique d’approvisionnement des équipes de terrain notamment.

Cette phase d’exploration de surface a servi à élaborer les plans de forages. Les traitements et la modélisation 3D, réalisés par Jacobs associé à GNS Science (Te Pū Ao) et CGG (anciennement Compagnie Générale de Géophysique-Veritas), ont donné le modèle de la structure du sous-sol avec un schéma d’étendue spatiale du réservoir, de sa profondeur et des structures associées.

Les études géothermiques réalisées révèlent :

− l’existence d’un réservoir géothermique autour du volcan Karthala à une profondeur entre 1700 et 1900 m, et une source de chaleur pour la géothermie à une profondeur de plus de 5000 mètres ;

− la disponibilité d’un système géothermique autour du volcan Karthala avec des températures probablement exploitables de l’ordre de 250 à 300° C, tels qu’ils ressortent de la géothermométrie des gaz ;

− la potentialité de produire entre 40 et 45 Mw d’électricité à partir du Karthala ;

L’étude d’impact environnemental et social est donc en cours pour permettre de s’assurer que les écosystèmes et le milieu en général seront préservés.

Avec l’appui du PNUD et de la Nouvelle Zélande, le Gouvernement met en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources, qui a permis l’intégration progressive du Geothermal Risk Mitigation Facility de l’Union Africaine (GRMF/UA) du Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF) dans le programme.

Pays Fournisseur: PNUD, Nouvelle-Zélande

Pays Bénéficiaire: Union des Comores

Soutenu par: GEF et Union Africaine à travers le GRMF

Agence(s) d'exécution: Bureau Géologique des Comores (BGC)

État d’avancement du projet: En cours

Durée et calendrier du projet: 2014-2023

Contact: Karim Ali Ahmed, Analyste de programme Environnement – Énergie – Développement durable, PNUD Comores; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Le projet a pour objectif de renforcer les capacités des forces de sécurité (police et gendarmerie) pour une meilleure prise en charge des victimes de VBG. Un accent particulier a été mis sur l’amélioration de l’accueil et l’écoute des victimes. Il s’y ajoute, le suivi du parcours de la victime avec un focus sur la rédaction du procès-verbal et l’orientation de la victime vers les structures adaptées de prise en charge.

Défi

Les VBG constituent un obstacle majeur à la pleine participation des victimes à la vie politique, économique, sociale, culturelle (y compris religieuse) de la société. Les causes socioculturelles des VBG sont intimement liées aux conditions économiques de vie des populations, à la pauvreté, à l’environnement, au chômage, à l’analphabétisme doublé d’obscurantisme et à l’effritement des valeurs familiales sociétales aussi bien pour les victimes, que pour les auteurs.

Au Sénégal, le taux de prévalence des violences basées sur le genre dans les ménages s’élève à 55,3%.

Le problème majeur reste que les professionnels ne sont pas formés à accueillir un public en souffrance ce qui engendre des répercussions graves chez les survivantes du fait d’un accueil non adapté, porteur de préjugés, ne stimulant pas la libération de la parole. En effet, 68% des victimes de VBG au Sénégal ne font pas recours à la justice ni ne dénoncent leurs auteurs.

Solution

Le projet agit à travers plusieurs volets :

- Volet 1 : Le renforcement de capacités et connaissances des agents de la loi : police et gendarmerie sur la prise en charge des victimes de VBG ;

- Volet 2 : La sensibilisation et le développement d’outils de plaidoyer à travers divers canaux et porteurs de voix ;

- Volet 3 : Le renforcement du travail en synergie entre la police, la gendarmerie et les boutiques de droits et tous les acteurs locaux impliqués dans la lutte contre les VBG ;

- Volet 4 : La réalisation d’une enquête sur les VBG au niveau national ;

- Volet 5 : La réflexion autour de la mise à disposition des victimes d’un centre de prise en charge intégré.

A ce jour,

- 30 agents issus de 3 corps (police, gendarmerie, administration pénitentiaire) ont été formés à la prise en charge des victimes de VBG et à la transmission de leurs connaissances à leurs pairs. De plus, 55 élèves gendarmes ont été formés à la notion de genre et à la prise en charge des victimes.

- Un guide de prise en charge des victimes de VBG par les forces de sécurité, se basant sur l’expérience coréenne, a été réalisé. Il a mobilisé l’ensemble des partenaires de la prise en charge (société civile, agences du système, policiers, gouvernement).

- Plusieurs commissariats (Rufisque, Grand Dakar, Guinaw Rails) ont déjà initié une transformation de leur organisation et ont dédié une pièce à l’audition des victimes des VBG. Les autorités nationales sont mobilisés pour lutter contre les VBG et porter le programme, en particulier le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre et l’AJS.

-

La mise en œuvre du programme se fait de manière participative et cherche l’adhésion et l’implication des autorités nationales et de la société civile à chaque étape. Il se base sur l’expérience coréenne en matière de prise en charge des victimes de VBG. Ainsi, plusieurs webinars avec la Corée ont été organisés et une mission d’étude en Corée comprenant des sessions de renforcement de capacité, la visite de l’école de police, de la police nationale, du centre de prise en charge intégré.

Afin de mobiliser davantage les acteurs concernés et d’inciter les victimes à se rendre dans les postes de police, plusieurs actions de communication ont été entreprises, notamment : la réalisation d’affiches, d’autocollants, la participation à une émission de radio, etc.

Le programme se veut durable et a pour mission d’être poursuivi par les autorités, les agences des Nations Unies et les principaux partenaires. Par exemple, la réflexion autour de la réalisation du One Stop Center pour la prise en charge intégrée des victimes sera initiée par le programme, mais sa mise en place effective ne pourra se faire qu’après une appropriation par les autorités nationales.

Le programme a pour rôle de susciter l'adhésion des autorités à la cause qu’il défend pour que des engagements concrets, formels et financiers puissent être pris afin de continuer à mettre en œuvre ce qui a été entrepris par le programme. En outre, l'enquête nationale sur les VBG constitue un outil de base pour la construction des projets de transformation qui se dérouleront au cours des prochaines années.

Pays Fournisseur: Corée du Sud

Pays Bénéficiaire: Senegal

Soutenu par: UNDP Seoul Policy Center, UNDP Senegal

Agence(s) d'exécution: PNUD

État d’avancement du projet: En cours

Durée et calendrier du projet: 2018-2019

Contact: Seynabou Diaw Ba, Team Leader Gouvernance, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Lea Desgranges, UNV, Unité Gouvernance, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Le Bureau pays du PNUD a appuyé la Mauritanie dans l’organisation d’une série de visites techniques au Cap Vert et au Brésil pour permettre à une délégation mauritanienne de haut niveau incluant les parties prenantes et partenaires nationaux et locaux du programme - d’orienter et affiner leur vision et s’inspirer dans la mise en œuvre du nouveau programme relevant du développement économique local et durable, qui devra s’y inscrire et l’accompagner.

Défi

La Mauritanie ne dispose que de 0,5 % de terres arables, étant un pays désertique, et c’est le quatrième pays le moins densément peuplé d’Afrique (4,3 millions d’habitant et une densité de 3,9 personnes au kilomètre carré).

Bien qu’il y ait eu une croissance du PIB réel a 3,5% en 2017, la reprise économique reste insuffisante étant donne la croissance démographique et ne se traduit que par une hausse de 1,1 % du revenu réel par habitant (Banque Mondiale, janvier 2019)

Solution

Le Bureau du PNUD en Mauritanie, avec l’appui de l’initiative ART du PNUD, assiste le Gouvernement mauritanien dans la mise en œuvre d’un nouveau programme d’appui à la gouvernance régionale pour la localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et le Développement Économique Local (DEL).

Le Cap Vert, en particulier, qui accueille la 4ème édition du Forum Mondial du Développement Économique Local, organisée sous le thème : « Le Développement Économique Local comme moyen d’atteindre l’égalité, l’équité et la cohésion dans le cadre de la localisation des Objectifs de Développement Durable », en vue d’explorer, plus précisément, trois principaux domaines thématiques percevant le DEL comme :

- Pilier fondamental pour créer une intégration et une cohésion sociale au sein des territoires ;

- Pilier pour des sociétés résilientes et pacifiques dans des contextes fragiles ;

- Base pour des économies durables et inclusives

Le Brésil a été priorisé à la suite des échanges effectués, avec l’appui du PNUD entre les délégations mauritaniennes et brésiliennes présentes au Forum DEL de Praia. A l’issue de ses échanges dans le domaine du DEL et la mise en place des agences régionales de développement Économique Local, les deux parties ont exprimé leur intérêt pour le partage de savoir-faire notamment en partenariat avec la CNM (Confédération National Municipalités Brésiliennes) ; SEBRAE (organisme national d’appui aux PME)

La délégation a tiré un ensemble d’enseignements de ces deux missions, dont principalement :

- La connaissance des modèles, institutionnels, économiques différents de son environnement national. Ces modèles ont permis à la délégation de s’enrichir et de comparer les situations diverses rencontrées avec nos pratiques et nos textes;

- Acquisition d’une vision partagée du développement économique local au niveau mondial et la promotion du DEL comme un moyen efficace pour atteindre le développement durable via l’Agenda 2030;

- Le rôle principal des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations, et le dialogue entre villes pour l'apprentissage mutuel, en vue de permettre des processus de conduite efficaces et inclusifs, en articulation avec les gouvernements et les politiques nationales ; et en particulier, le rôle crucial des villes intermédiaires dans la promotion des liens entre les zones urbaines et rurales et l'intégration par des modes de production et de consommation durables ;

- La pertinence des systèmes intégrés du DEL comme moyens de localisation des ODD;

- Le potentiel du DEL comme vecteur de cohésion socio-économique et territoriale, pour permettre des synergies et réduire les disparités grâce à la coopération et aux partenariats territoriaux, et de tirer un avantage particulier de la dynamique alternative de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire (SSTC) ;

- Le rôle clé de transformation du secteur privé – et plus particulièrement des PME et de leurs réseaux – en vue de permettre des partenariats et des synergies pour la mise en œuvre des ODD au niveau territorial, par la création d'emplois décents partagés… ;

- Le rôle des collectivités locales et des territoires dans la promotion du développement local est indispensable. La région occupe dans ce cadre une place de choix en tant qu’espace de coordination, de régulation, de mise en œuvre des stratégies locales et de catalyseur de développement.

- La nécessité d’engager un partenariat entre l’Association des Maires de Mauritanie et la Confédération Nationale des Municipalités pour profiter de leur expérience dans le domaine ;

- S’inspirer du modèle brésilien d’organisation pour réformer l’AMM en la transformant en association de municipalités au lieu d’une association des maires.

Pays Fournisseur: Mauritanie

Pays Bénéficiaire: Mauritanie

Soutenu par: PNUD Mauritanie

Agence(s) d'exécution: Gouvernement de Mauritanie/ PNUD Mauritanie

État d’avancement du projet: En cours

Durée et calendrier du projet: 2016 - 2021

Contact: Fah Brahim Jiddou, Leader Gouvernance, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Promouvoir le développement durable et inclusif de l'industrie des ressources minérales dans les pays ACP.

Défi

Le secteur des minéraux du développement est essentiellement artisanal. Il est également en grande partie constitué d’une économie souterraine. Les principales ressources minérales exploitées dans ce secteur sont l’argile, le sable et le granit et, dans une moindre mesure, le saphir et la pouzzolane.

Les défis sont d’ordre juridique et politique, de nombreux mineurs ne sachant pas ce que la loi exige et ce que l’’on attend d’eux. L’établissement d’une cartographie détaillée des sites d'exploitation a été entravé par la faible priorité accordée au secteur par les autorités publiques, le manque de ressources logistiques, techniques et humaines.

Solution

Pour relever ces défis, le projet a accompagné la prise en compte de ce secteur dans le code minier, en développant une approche qui permet de s'assurer que les efforts de formalisation tiennent compte des préoccupations des communautés locales et renforcent l’esprit d’entreprise et le développement de chaines de valeur porteuses.

Plus de 938 personnes ont été directement formées sur ces thématiques et plus de 2348 l’ont été par des formateurs issus de nos Formations des Formateurs sur ces thèmes. Afin d’écouler plus facilement leur production, les artisans se sont regroupés en coopératives pour organiser la chaine d’approvisionnement. Le volume des ventes a augmenté car la situation de départ (vente au village à des intermédiaires) et la situation actuelle (marché autogéré) a permis une prise en compte de l’évolution des échanges qui montre une prise de conscience des artisans des règles du marché et de leur capacité à vendre à meilleur prix. On note des changements durables dans leurs pratiques de production et de commercialisation.

Le programme a facilité la mise en place de 18 coopératives formées à ces thématiques et qui ont sensibilisé leurs membres aux Minéraux du Développement.

Le programme a organisé une conférence internationale sur l’Exploitation des Mines et Carrières Artisanales et à Petite Échelle (EMAPE18) et a aussi l’Atelier Régional de Formation en Esprit d’Entreprise, Analyse de Marché, Promotion d’Investissement et Valeur Ajoutée aux Minéraux du Développement à Livingstone en Zambie du 6 au 14 Septembre 2018.

L’EMAPE18 est une initiative du Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement. Elle est organisée par le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le Développement et le gouvernement de Zambie, avec le soutien de la Banque Mondiale, de l’Union Africaine, de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, du Forum Intergouvernemental sur l’Activité Minière, les Minéraux, les Métaux et le Développement Durable et de la coopération allemande.

Ces travaux ont été soutenus techniquement par plusieurs institutions minières spécialisées d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, y compris le Centre Africain de Développement Minier, l’African Minerals and Geosciences Centre et la Communauté du Pacifique.

Pour maximiser la coopération et le partage de savoir Sud-Sud entre les régions ACP, les participants d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont regroupés en trois ateliers de la manière suivante : Afrique anglophone, Afrique francophone, Caraïbes et Pacifique (avec service d’interprétation si nécessaire).

L’Union Africaine a sponsorisé la participation des représentants du Cameroun, de la Guinée Conakry, de la Zambie, de la Jamaïque et des Fidji à la conférence sur la richesse minérale, la première rencontre annuelle des Chambres de Mines et des Associations Féminines minières Africaines en Ouganda qui s’est tenue du 2 au 3 Octobre 2018. Le programme a fait connaître leurs succès et a exposé ce que sa mise en œuvre a signifié pour les différents secteurs.

La mise à l’échelle et la durabilité sont assurées par l’engagement des universités et des centres de formation professionnelle suivants pour fournir des services d’encadrement et de soutien à la formation, au conseil et à la formalisation : GIMERC SARL, Institut des Matières Premières, Institut du Sahel, Université de Buea, Université de Douala, Institut des Beaux-Arts de Foumban (IBAF), Université de Dschang et Université de Maroua.

Pays Fournisseur: Cameroun

Pays Bénéficiaire(s): Ouganda, Zambie, Niger, Mali, Burkina Faso, Haïti, RDC, Congo Brazzaville, Tchad, Côte d’Ivoire

Soutenu par: Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement

Agence(s) d'exécution: PNUD

État d’avancement du projet: En cours

Durée et calendrier du projet: 2015 – 2022 (Phases I & II)

Contact: Moussa Charlot, Coordinateur National, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

La Côte d'Ivoire a créé une plateforme pour la promotion et la valorisation des compétences des femmes aux postes de décision.

Défi

La parité́ homme-femme dans le processus de développement national est un défi. L’absence de statistiques ne facilite pas la promotion des femmes dans la gestion des activités publiques. Ainsi, permettre la maîtrise de l’information et des données sur le profil et les compétences féminines constitue une réponse pour le positionnement des femmes à des postes de décision et dans des secteurs où les femmes sont sous représentées.

En Côte d'Ivoire, les femmes restent marginalisées, avec un statut fragilisé par la situation sociopolitique. Les données de l'Institut national de la statistique mettent en évidence l'extrême pauvreté : 75% des femmes rurales vivent en dessous du seuil de pauvreté, et peuvent être privés de services sociaux de base. 31% de l’effectif des fonctionnaires de l’État est constitué de femmes en 2015, et elles demeurent faiblement représentées au sein du pouvoir législatif et exécutif (16% ministres, 11.37 % députées, 7.46% maires). Certains facteurs socioculturels perpétuent des traditions préjudiciables aux filles et aux femmes (Banque Mondiale, 2013).

Solution

La Côte d’Ivoire veut tirer profit de certaines opportunités liées aux questions de parité́ hommes et femmes dans la gouvernance car selon le président de la république : «chaque fois que des femmes accèdent à des postes à responsabilité́, dans les entreprises, dans la Fonction Publique, dans la politique, les analyses sont mieux élaborées, de manière plus ouverte, les décisions sont prises avec une plus grande conscience, elles sont mieux expliquées, mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s’apaisent, l’équilibre revient». Le Compendium a donc été́ mis en place pour l’élaboration d’un répertoire pour rendre visible les compétences féminines ivoiriennes afin de rehausser leur participation à la vie publique.

Le Compendium est une plateforme pour la valorisation des compétences féminines avec pour principaux objectifs :

- Renforcer la visibilité́, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées à tous les niveaux ;

- Fournir des informations utiles et en temps opportun pour la prise de décisions concernant le recrutement, la nomination ou la représentation des Compétences féminines ;

- Identifier les secteurs où les femmes sont sous représentées afin d’inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l’équité́ et de la justice sociale ;

- Favoriser la mise en place d’un réseau solidaire dynamique entre les femmes membres du Compendium.

L’initiative représente les fruits d’une collaboration entre le PNUD, ONUFEMMES, UNFPA, Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), LP2I, Institut National de la Statistique (INS).

Dans le cadre des échanges d’expériences, des pays comme le Togo, le Bénin, le Mali se sont inspirés de l’expérience de la Côte d’Ivoire pour la conception et la mise en œuvre de leurs compétences féminines et plusieurs autres tels que le Sénégal, le Malawi, le Zimbabwe, l’Ouganda et la Guinée-Bissau ont manifesté leur volonté d'appliquer cette pratique ivoirienne.

Le Programme dans sa deuxième phase vise également tirer profit de la coopération Sud-Sud pour la promotion des femmes au niveau politique et dans les instances de direction et l’exploitation des incubateurs d’entreprises.

Pays Fournisseur: Cote D'Ivoire

Pays Bénéficiaire: Cote D'Ivoire

Soutenu par: UNDP, ONUFEMMES, UNFPA, Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), LP2I, Institut National de la Statistique (INS)

Agence(s) d'exécution: Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire (COCOFCI)

État d’avancement du projet: En cours. Le COCOFCI a été érigé par le Gouvernement en Programme national le 02 mars 2016 en Conseil des Ministres.

Durée et calendrier du projet: La deuxième phase du programme couvre la période de 2019 à 2023.

Contact: Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, Coordinatrice nationale.

Madame Carol Yangni N'da, Associée aux Programmes (Genre), email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Monsieur El Allassane Baguia, Spécialiste programme, PNUD Côte d’Ivoire, email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

L’objectif visé par le projet est d’améliorer la sécurité communautaire et la cohésion sociale des populations dans la zone à l’intersection du Mali, du Niger et du Burkina Faso à travers des interventions visant à mitiger les vecteurs de conflits que sont la marginalisation de certains jeunes, le déficit de confiance entre les populations et les Forces de Défense et de Sécurité, et les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Défi

Avec environ 325 km de frontière commune entre le Mali et le Burkina Faso, et 838 km avec le Niger, la région frontalière entre ces trois pays reste dans une situation de fragilité aigue caractérisée par des sécheresses récurrentes, l'insécurité causée par la crise de 2011-2012 au Nord Mali, l'augmentation de la présence des groupes terroristes, et le crime organisé.

Bien qu'ils existassent déjà dans le passé, les déplacements de population et les migrations irrégulières sont en augmentation. Au-delà de cet environnement fragile, le manque général de services gouvernementaux, la décentralisation inadéquate et la présence très limitée des forces de sécurité étatiques constituent les obstacles majeurs pour toute stratégie visant à promouvoir la stabilité dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Comme résultats de la marginalisation politique, sociale et économique, les frontières communautaires côté Malien, Nigérien et Burkinabé des régions de Liptako-Gourma ont souffert et continuent de souffrir de l'isolation et de l'extrême pauvreté.

Solution

Le projet répond au besoin de promotion d'une cohésion nationale au sein des populations et de renforcement de la sécurité communautaire à travers des interventions contribuant aux domaines prioritaires « réconciliation nationale », « gestion des ressources naturelles » et « moyens de subsistance durables » du Fonds de Consolidation de la Paix. Il mettra en œuvre des activités devant permettre de consolider le tissu social, de gérer les ressources naturelles et de prévenir les conflits.

L'approche du projet vise l'appropriation nationale en impliquant les autorités nationales, locales et communautaires, les ONG et les organisations de la société civile à toutes les étapes de planification, mise en œuvre et évaluation du projet. Cette approche sera mise en œuvre en visant le partage d'expérience et la coopération sud-sud.

- Approche inclusive et participative ; Les activités du projet seront développées en tenant en considération la participation active des communautés au planning et à la réalisation du projet (notamment à travers des volontaires communautaires). La mise en œuvre des initiatives visant la participation de tous les secteurs de la société et, en particulier, celle des jeunes et des femmes.

- Mise en œuvre à travers des opérations locales. Dans un souci de renforcement des capacités et étant donné la situation sécuritaire parfois difficile dans certaines zones, le projet sera mis en œuvre à travers des partenaires locaux comprenant des VNU nationaux, des organisations locales de la société civile, les organisations religieuses locales, les autorités traditionnelles et des consultants recrutés localement.

- Do no harm. Le projet aura une approche sensible et basé sur la connaissance du terrain. Afin d'éviter les impacts négatifs que pourrait avoir le projet sur la consolidation de la paix, des études et des consultations avec les parties prenantes seront à la base des décisions de mise en œuvre.

Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les gouvernements respectifs des trois pays, plusieurs agences des Nations Unies (OIM, UNCDF) et des ONG/OSC locales.

Pays Fournisseur(s): Burkina Faso (rôle centrale de coordinateur), Mali, Niger

Pays Bénéficiaire(s): Trois régions frontalières (Gao, Sahel, Tillabéry) du Mali, Burkina Faso, Niger

Soutenu par: Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies (PBSO)

Agence(s) d'exécution: PNUD

État d’avancement du projet: En cours

Durée et calendrier du projet: 24 mois dont une extension de six mois - 15 août 2017-15 juillet 2019

Contact: Mr Aboubacar Koulibaly, Représentant Résident par intérim, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Fatimata Ossade Traore, Spécialiste Programmes, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.,

Mohamed Issa Ould Ahmed, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dieudonné KINI, Team leader gouvernance et paix PNUD Burkina, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Abdoulaye BALDE, CTP gouvernance, paix, sécurité Niger; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Issaka NOMBRE, Coordinateur, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Entre 2005 et 2008, le projet d’aide au développement urbain de la Namibie s’appuyait sur l’expertise de Caixa Econômica Federal (CAIXA), une entité bancaire brésilienne publique qui déploie de nombreux travaux dans les domaines du développement urbain, du logement et des programmes sociaux. Coordonné par l'Agence de coopération brésilienne (ABC), ce projet visait à transférer des méthodologies constructives adaptées à la réalité namibienne, ainsi qu'à soutenir l'élaboration de propositions de politiques publiques de logement social et la formulation de solutions pour le traitement des déchets solides. assainissement de base.

Défi

Depuis son indépendance (en 1990), la Namibie a vérifié la nécessité de structurer et de mettre en œuvre des politiques publiques en matière de développement urbain. L'absence de réglementation de l'utilisation des terres, la prédominance de logements auto-construits de qualité inférieure aux normes et les déficiences importantes d'infrastructures urbaines continuent depuis de marquer les grandes villes du pays.

Solution

Le projet d'appui au développement urbain en Namibie englobait trois aspects complémentaires: (1) un appui à la formulation de politiques de logement visant les populations à faible revenu; (2) le transfert de méthodes de construction non conventionnelles adaptées à la réalité locale; et (3) l'élaboration d'un projet pilote dans le domaine de la gestion des déchets solides et de l'assainissement de base. Les activités comprenaient l'échange et la formation de techniciens pour le développement partagé des produits, ainsi que la participation de la population locale dans les villes de Rehoboth et d'Okahandja.

(1) Afin de soutenir l'élaboration de politiques de construction de logements, une enquête a été menée sur la législation en vigueur en Namibie, impliquant des fonctionnaires des municipalités d'Okahandja et de Rehoboth et le ministère des Collectivités locales et du Logement, et du Développement rural, ainsi que en tant que représentants de la communauté. Après l'identification des documents brésiliens susceptibles d'être adaptés à la réalité namibienne, les termes du document réglementant la politique de logement du pays ont été discutés. Les sujets abordés comprenaient l'aménagement du territoire, la définition des bénéficiaires des programmes de logement, l'éducation environnementale et la participation du public. L’équipe brésilienne a recommandé l’adoption d’une méthodologie participative en tant que nouveau paradigme de politique publique en Namibie.

(2) Afin de promouvoir la construction de logements à loyer modique, un séminaire sur les méthodes de construction non conventionnelles (utilisant des matériaux et de la main-d'œuvre locaux) a été organisé, présentant des exemples tirés de l'expérience brésilienne. Par la suite, une formation à la technique du sol de ciment a été organisée dans la municipalité d’Okahandja, à laquelle ont assisté des représentants du Centre de développement de la recherche sur l’habitat namibien et d’ONU Habitat. Les membres de la communauté qui ont participé à la formation ont appris à produire des blocs de sol-ciment, leur forme de peuplement et d'autres détails constructifs.

(3) Dans le domaine de la gestion des déchets solides, des expériences réussies ont été partagées au Brésil et un diagnostic de la situation actuelle en Namibie a été établi. En conséquence, CAIXA a organisé une formation auprès des collecteurs de déchets recyclables, qui ont appris à les collecter et à les stocker pour les vendre ensuite à des entreprises de recyclage. Avec la qualification de leur travail, ces femmes pourraient envisager une augmentation de leurs revenus, en agissant conformément aux directives techniques et conjointement. La coopération comprenait également un diagnostic du dépotoir dans lequel les déchets solides collectés par la municipalité de Rehoboth avaient été déposés, puisqu'un site d'enfouissement n'avait pas encore été mis en place localement; sur cette base, des recommandations ont été formulées pour améliorer la gestion du nettoyage urbain et mener des campagnes d'éducation à l'environnement. Au fur et à mesure de l'évolution des connaissances diffusées, les développements suivants ont été mis en évidence: la pesée quotidienne des déchets (avec des rapports mensuels); l'enceinte de la décharge; la mise à disposition par la municipalité de Rehoboth d'un hangar pour le stockage de matériaux recyclables; et l'embauche d'une autre entreprise sous-traitée pour la collecte des ordures.

Ce projet était la première initiative de coopération Sud-Sud mise en œuvre par CAIXA et constitue une "pratique prometteuse" dans le "Programme de bonnes pratiques et de leadership local" d'ONU-Habitat.

Soutenu par: Agence de coopération brésilienne (ABC)

Agence de mise en œuvre:

Du côté brésilien: Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Du côté namibien: Ministère du gouvernement régional et local, du logement et du développement rural

Contact:

Leonardo Miguel Farinassi,

Directeur national de la stratégie des relations internationales,

Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Tenu entre 2010 et 2011, le projet d’appui au développement du logement au Cap-Vert s’appuie sur l’expertise de Caixa Econômica Federal (CAIXA), entité bancaire publique brésilienne qui déploie de nombreux travaux dans les domaines du développement urbain, du logement et des programmes sociaux. Coordonné par l'Agence de coopération brésilienne (ABC), ce projet avait pour objectif de transférer les connaissances de CAIXA et du ministère brésilien des villes liées au programme "Minha Casa Minha Vida" et de les reproduire au Cap Vert par le biais de la "Casa for All" de le ministère en charge du logement.

Défi

Le gouvernement capverdien a élu l'année 2009 «Année du logement» et a promu des mesures et des stratégies visant à promouvoir le logement social dans tout le pays, cherchant à créer les conditions permettant la réalisation progressive de l'une des déterminations constitutionnelles revendiquées par la population: le logement convenable. Ainsi, le programme "Maison pour tous" a été créé cette année-là, considérant que le pays avait alors un déficit quantitatif d'environ 40 000 logements (selon les données du ministère chargé du Logement). Cependant, il restait encore à structurer formellement le programme en une politique de logement public, afin de le rendre capable de regrouper et d'institutionnaliser les instruments nécessaires à la promotion et à la viabilité de la construction de nouveaux logements (8 500 logements) et de la réhabilitation. de logements précaires préexistants (environ 16 000 unités).

Solution

Le projet d’appui au développement du logement au Cap-Vert visait à transférer des connaissances à la structuration du programme "Maison pour tous", en termes de consolidation des instruments et procédures nécessaires à sa mise en œuvre. La coopération comprenait des visites techniques d'initiatives menées par le programme de logement brésilien, la formation d'un personnel du ministère chargé du logement, des conseils techniques et la préparation conjointe d'outils et de documents de soutien avec des lignes directrices relatives à la production de logements pour la population à faible revenu. le revenu.

Ainsi, le projet comprenait la formation de professionnels capverdiens à l'analyse du revenu non prouvé et à la fourniture d'une assistance technique au ministère chargé du logement dans plusieurs domaines, tels que:

- consolidation de la méthodologie de calcul du déficit en logements et de l'insuffisance de logements;

- la préparation du guide d'adhésion des communes au Système National de Logements d'Intérêt Social;

- préparation des manuels "Casa para Todos";

- le calcul de la répartition des subventions dans le cadre du programme et la structuration du fonds de garantie;

- élaboration de la méthodologie de mise en œuvre des instruments urbains, juridiques et fiscaux pour la politique de la ville;

- la structuration d'un programme national d'appui à la régularisation durable des terres; et

- la structuration de registres territoriaux à finalités multiples.

Parmi les produits élaborés conjointement par CAIXA et le ministère du logement du Cap-Vert se trouvent les documents et instruments suivants nécessaires à la mise en œuvre du programme "Casa para Todos":

- manuels du soumissionnaire et analyse technique;

- le manuel de travail social (qui prévoyait la formation d’une centaine d’agents locaux);

- le manuel de procédures d'exploitation pour la passation des marchés;

- un rapport d'analyse technique sur l'adéquation de la structure cadastrale unique du Cap-Vert (système d'enregistrement permettant d'identifier les familles à faible revenu qui bénéficieront du programme);

- la sélection électronique des bénéficiaires de logements sociaux dans un cadastre unique;

- le modèle financier de pérennisation du programme;

- la feuille de calcul financier compatible avec la réalité locale;

- un manuel d'innovations technologiques; et

- un tableur avec des paramètres pour l'analyse des offres pour la passation des marchés des constructeurs.

Grâce aux résultats de cette initiative de coopération, le gouvernement du Cap-Vert a pu organiser des concours internationaux pour construire, à l’origine, 1 700 nouveaux logements. Le projet d'appui au développement du logement au Cap-Vert fait partie des "meilleures pratiques" publiées dans le programme "Meilleures pratiques et leadership local" d'ONU-Habitat.

Soutenu par: l'Agence de coopération brésilienne (ABC) et la Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Agence de mise en œuvre:

Du côté brésilien: CAIXA et le ministère des Villes

Du côté du Cap-Vert: ministère de l'Environnement, du Logement et de l'Aménagement du territoire et ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Collectivités

Contact:

Leonardo Miguel Farinassi,

Directeur national de la stratégie des relations internationales,

Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Entre 2009 et 2013, ce projet de coopération Sud-Sud avait pour objectif de revoir la méthodologie de formation professionnelle rurale du Service national d’apprentissage rural (SENAR) du Brésil, à l’intention des techniciens de l’Institut de développement agraire (IDA) de l’Angola, avec pour objectif initial de: promouvoir l'amélioration des revenus et de la qualité de vie des agriculteurs familiaux de la province de Kwanza Sul.

Défi

L’agriculture prédominante en Angola est la subsistance, caractérisée par des pratiques agricoles rudimentaires et l’utilisation d’outils à main. De ce fait, la faible productivité des cultures limite le revenu et la qualité de vie des petits exploitants familiaux. Dans la province côtière de Kwanza Sul, la gestion inefficace des plantations a des conséquences négatives sur les moyens de subsistance des familles des producteurs ruraux, qui finissent par dépendre de l'importation de produits alimentaires. Ainsi, la diminution des disponibilités alimentaires typique du régime alimentaire local compromet la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces communautés.

La formation et la professionnalisation des techniciens liés à l'agriculture et aux producteurs ruraux sont donc un instrument possible pour revitaliser ce secteur productif et favoriser la croissance de la production alimentaire. Le principal défi consiste à adapter des méthodes agricoles plus efficaces aux caractéristiques de l'environnement rural angolais et à les introduire, par le biais d'actions éducatives, dans le contexte socioculturel des communautés traditionnelles.

Solução

Dans ce projet de coopération, la formation technique était la principale stratégie adoptée pour promouvoir l’amélioration de la qualité de vie des communautés rurales de la province de Kwanza Sul, en Angola. Les techniciens du SENAR ont adapté la méthodologie des cours de formation professionnelle en milieu rural utilisés au Brésil pour qualifier les agriculteurs et travailleurs ruraux angolais. Après le premier diagnostic des conditions de travail en milieu rural local, les techniciens ont également inclus un module sur l'importance de l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle de base, notamment en ce qui concerne la manipulation sans danger des engrais. Le projet a notamment transféré les connaissances grâce à la formation de 20 techniciens et agents locaux de l’IDA. Formés en tant qu'instructeurs, ils peuvent désormais diffuser la méthodologie SENAR à un plus grand nombre d'agriculteurs familiaux.

Grâce aux formations, des techniques de base adaptées à la réalité socioculturelle angolaise ont permis d’améliorer la productivité des cultures dans les communautés desservies. Par exemple, les agriculteurs familiaux ont appris à construire et à manipuler un instrument en bois (appelé «pied de biche») qui permet de démarquer les terrains en contours, une solution simple pour protéger les plantations enracinées sur les terrains accidentés et leur efficacité. Des techniques de base d'analyse des sols ont également commencé à guider les agriculteurs sur la fertilité des terres. Les éducateurs du SENAR ont également organisé une formation sur l’utilisation des rochets, un autre outil très simple et efficace pour la fertilisation et la plantation dans de petites zones.

L'échange de professionnels des deux pays a impliqué deux visites de techniciens du SENAR en Angola entre 2010 et 2012 et une visite d'un groupe de 13 techniciens angolais au Brésil en 2012 pour rencontrer des propriétés rurales à Paraná. À cette occasion, le groupe a également participé à un programme axé sur la gestion et l’esprit d’entreprise, en plus d’une formation sur la transformation du soja en produits alimentaires.

Ce projet de coopération a porté ses fruits dans les deux pays: d’une part, il a amené les techniques de formation agricole en Angola; d'autre part, jeté les bases du développement par le SENAR de sa propre méthodologie d'adaptation des programmes d'assistance technique et de formation professionnelle dans d'autres pays en développement (l'entité dispose actuellement d'une unité spécifique pour la coopération internationale).

Supporté par:

Du côté brésilien: agence de coopération brésilienne (ABC) et service national d'apprentissage rural (SENAR)

Pour la partie angolaise: Institut de développement agraire (IDA / Ministère de l'agriculture)

Agence d’exécution: Service national d’apprentissage rural (SENAR)

Contact:

Daniel Küppel Carrara,

Directeur général,

Service national d'apprentissage rural (SENAR)

Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Avec une première phase réalisée entre 2011 et 2015, ce projet de coopération Sud-Sud visait à reproduire le programme PAIS (production agro-écologique intégrée et durable) au Sénégal, basé sur le succès de cette initiative au Brésil, où plus de 10 000 unités de production ont été mis en œuvre depuis 2005. Le système PAIS est une technologie sociale composée de processus simples de production agroécologique qui augmentent l'offre de nourriture, de main-d'œuvre et de revenus pour les petits producteurs ruraux.

Défi

Environ 50% de la population sénégalaise vit dans des zones rurales. À son tour, le secteur de l’agriculture et de la pêche est très important dans l’économie sénégalaise, représentant 14% du PIB et occupant environ la moitié de la population active. Les Sénégalais vivant en milieu rural sont pour la plupart de petits exploitants agricoles pratiquant une agriculture de subsistance; parmi ceux-ci, 30% sont touchés par l'insécurité alimentaire.

L’agriculture au Sénégal repose sur les cultures commerciales (cacahuètes, coton et légumes) ainsi que sur les cultures vivrières (principalement les céréales), qui dépendent toutes deux des pluies, qui ne sont attendues que trois mois par an. La productivité des agriculteurs est réduite en raison de facteurs tels que la gestion inadéquate des sols et la dégradation des écosystèmes. Cette situation se traduit, entre autres, par les faibles niveaux de revenus des familles et par des taux élevés de migration vers les villes et même vers d’autres pays.

Solution

Fonctionnant dans de petites exploitations (environ 0,5 ha chacune), le système PAIS vise la production intégrée d’aliments pour la consommation personnelle, avec la possibilité de commercialiser le surplus, en s’organisant dans une structure comprenant: un poulailler central, des légumes plantés dans un - jardin écologique et système d’irrigation goutte à goutte. Les principaux objectifs du PAIS sont:

- la diversification de la production rurale et l'adoption d'une gestion agro-écologique;

- la création et l'organisation de systèmes de certification biologique afin d'ajouter de la valeur aux produits et d'améliorer la nutrition familiale; et

- augmenter les revenus des producteurs ruraux.

Afin de lancer la réplication du système PAIS au Sénégal, une unité modèle a été créée dans laquelle sept techniciens multiplicateurs ont été formés. Ils conseilleraient ensuite les familles des agriculteurs dans la mise en place d’unités agroécologiques durables (de la sélection des terres à la préparation des sols). production). Ensuite, dix unités PAIS supplémentaires ont été mises en place, chaque famille recevant un kit du matériel d’implantation nécessaire et bénéficiant d’un suivi technique pendant trois ans pour mener à bien et suivre toutes les étapes du projet.

Des techniciens brésiliens ont dispensé une formation en agroécologie et en construction de petits réservoirs d’eau (pour l’irrigation et la pisciculture), tandis que l’Agence nationale sénégalaise pour l’intégration et le développement de l’agriculture (ANIDA) assurait le stockage et la distribution du matériel du kit. En plus de faire partie du comité de gestion du projet, ANIDA a également soutenu l'initiative en fournissant du matériel et de la main-d'œuvre pour installer des clôtures autour des 11 unités PAIS initiales, leur garantissant une plus grande sécurité.

La principale différence de cette initiative était d'encourager les associations et l'esprit d'entreprise des producteurs ruraux, en encourageant l'articulation de groupes productifs et des actions positives génératrices de durabilité, dans les instances du gouvernement et de la société civile. Certains effets positifs du projet ont dépassé les attentes. par exemple, l'évolution du revenu des familles bénéficiaires, qui a augmenté en moyenne de plus de 60% (atteignant parfois plus de 200%), et une augmentation substantielle de la préoccupation pour l'environnement et l'utilisation durable de l'eau.

Grâce aux bons résultats obtenus, le projet a finalement abouti à l’adoption par ANIDA d’une politique publique dénommée "Ferme Naatangué" ("naatangué" signifiant "abondance" en langue wolof locale); l'objectif du gouvernement sénégalais est de diffuser la création d'unités agro-écologiques durables dans tout le pays.

Soutenu par: Agence de coopération brésilienne (ABC)

Agence de mise en œuvre:

Du côté brésilien: Société d’assistance technique et de vulgarisation rurale (EMATER-DF) et PAIS Consulting en agroécologie

Du côté sénégalais: Agence nationale pour l'intégration et le développement agricoles (ANIDA)

Contact:

Aly Ndiaye, agronome,

Consultant PAIS Consultancy en agroécologie

Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Issu d'un accord entre les gouvernements du Brésil, du Cap-Vert et du Sénégal et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le projet "Centres de référence pour la collecte électronique de données de recensement en Afrique" constitue une plate-forme pour l'échange d'expériences et la construction conjointe. d’approches novatrices visant à renforcer les instituts de statistique du continent. S'appuyant sur l'expérience réussie de l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) dans la mise en œuvre et l'exploitation de recensements numériques au Brésil, le projet vise à former les instituts statistiques du Cap-Vert et du Sénégal à jouer le rôle de multiplicateurs de la méthodologie, faciliter l'utilisation des technologies de collecte de données de recensement par d'autres pays africains intéressés.

Défi

Le recensement démographique est un instrument central pour soutenir la formulation et le suivi des politiques publiques d'un pays. La production de données et d’indicateurs de meilleure qualité et en temps voulu est essentielle pour proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques publiques et les projets de développement plus adaptés aux réalités locales. L'un des défis auxquels l'Union africaine est confrontée pour atteindre les objectifs de "l'Agenda 2030" et du "Agenda Afrique 2063" est de promouvoir une culture de politiques publiques et de processus de prise de décision fondés sur des preuves, ce qui nécessite la disponibilité et l'utilisation d’informations actualisées et d’informations plus fiables. À cette fin, il est essentiel d’investir dans les capacités des instituts nationaux de statistique et de promouvoir l’adoption de systèmes d’information géospatiale pour la collecte, l’analyse, la production et la diffusion de données désagrégées.

Solution

S'appuyant sur l'expérience du Brésil (qui a réalisé en 2010 le premier recensement de la population et du logement numérique dans le monde), ce projet de coopération Sud-Sud, lancé en 2016, vise à permettre aux institutions africaines de se former pour utiliser méthodologie de collecte des données du recensement. Pour ce projet, des partenariats ont été établis avec les instituts nationaux de statistique du Cap-Vert et du Sénégal, deux pays ayant déjà effectué leurs derniers recensements de population avec l'utilisation de la technologie de collecte de données électronique, avec le soutien de l'IBGE. La migration du processus traditionnel de collecte des données de recensement par le biais de questionnaires papier vers le format numérique comporte, entre autres avantages, des gains substantiels en termes de temps et de fiabilité, augmentant les possibilités de surveillance et de diffusion des données en temps voulu.

L’Institut national de la statistique (INE) du Cap-Vert et l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du Sénégal ont été formés aux techniques développées et utilisées par l’IBGE dans les recensements de la population et de l’agriculture brésiliens, afin de en tant que centres de recensements numériques sur le continent africain. Afin de coopérer avec des instituts similaires d'autres pays, les deux institutions ont été informées de l'ensemble du processus mis en place au Brésil pour l'adoption du recensement électronique, ainsi que des impacts d'un tel changement sur les opérations de l'IBGE. Le partage de cette expérience permet aux pays africains d'adapter leur méthodologie aux réalités institutionnelles, territoriales et socioculturelles locales, y compris leurs spécificités en termes de demandes existantes et de ressources.

Grâce à un plan de formation élaboré conjointement par tous les partenaires du projet, environ 50 techniciens africains ont été formés fin 2017 pour planifier et mettre en œuvre des opérations de recensement électroniques. Le contenu de la formation a couvert des sujets tels que: la coopération Sud-Sud; planification préalable au recensement; la création de questionnaires; la programmation électronique des appareils de collecte; diffusion et diffusion des résultats; et la sensibilisation de la population à l’importance du recensement. La formation comprenait également des ateliers pratiques pour réaliser des exercices de simulation. Prévue pour 2018, la phase finale du projet concerne le transfert des connaissances acquises par l'INE et l'ANSD et comprend la supervision de l'IBGE lors de la première formation que chaque centre de référence effectuera pour les pays intéressés.

Le projet appelle également à la mobilisation de partenaires pour financer l'acquisition d'appareils mobiles de collecte de données, qui seront partagés de manière tournante avec les pays intéressés. Les centres de référence devraient promouvoir la mise en place d'initiatives complémentaires de coopération technique et scientifique en vue de la réalisation de recensements numériques, au profit d'au moins 18 pays africains qui prévoient des recensements dans les années à venir. Le projet vise également à structurer un troisième centre de référence en Afrique, cette fois dans un pays anglophone (qui sera encore défini).

Soutenu par: l'Agence de coopération brésilienne (ABC) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

Agence d’exécution: Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE)

Contact:

Luciana Martins Prazeres,

Analyste, Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE)

Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé

Entre 2010 et 2017, le projet de coopération sud-sud visant à soutenir le développement urbain à São Tomé e Príncipe s’appuie sur l’expertise de Caixa Econômica Federal (CAIXA), une entité bancaire publique brésilienne qui déploie de nombreux travaux gestion des programmes sociaux. Coordonné par l'Agence de coopération brésilienne (ABC), ce projet s'articulait autour de trois volets: "Renforcement des capacités en matière de structuration et de gestion des fonds de développement social", "Planification territoriale" et "Politique de logement et méthodes de construction non conventionnelles" - qui devrait contribuer à long terme au développement institutionnel et à la qualification de la gestion publique dans l’archipel africain. Grâce à ces composantes, le projet a permis d’élaborer des propositions de législation sur l’aménagement du territoire, la législation du logement et la constitution de fonds sociaux, en particulier pour soutenir la politique de logement.

Défi

Selon les données du PNUD et de l'Institut national de la statistique de São Tomé et Príncipe, environ 50% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté et environ 15% dans une pauvreté extrême. Cette situation a des répercussions, entre autres, sur une situation de logement caractérisée par des logements très précaires, construits principalement en bois (provenant de la déforestation de forêts indigènes), privés de conditions sanitaires de base et cohabités par plusieurs familles. Concentrant environ les deux tiers de la population du pays, les zones urbaines ont des quartiers périphériques non planifiés avec des conditions d’infrastructure insuffisantes dans lesquelles vit la population à faible revenu.

La fourniture de logements décents à cette partie de la population constitue un défi pour les autorités nationales, d'autant plus que le pays ne dispose ni de mécanismes de financement dédiés, ni de législation spécifique pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets de logement (notamment en matière de protection sociale). logement). En outre, les matériaux de construction classiques (par exemple, les briques de ciment, les tuyaux et les peintures), ainsi que les outils et l'équipement de construction ne sont pas produits localement et sont entièrement importés, à un coût élevé. Ce fait constitue un fardeau supplémentaire pour la fragile économie de São Tomé e Príncipe, étant donné que plus de 90% des dépenses d'investissement du pays proviennent actuellement de l'aide publique au développement.

Solution

Le projet d’appui au développement urbain visait à qualifier la gestion publique santoméenne en matière de politiques et d’instruments de logement et s’articulait autour de trois composantes complémentaires. La composante "Formation à la structuration et à la gestion de fonds de développement social" a aidé le gouvernement de São Toméán à mettre en place un fonds de développement social pour la fourniture de logements d'intérêt social dans le pays. La formulation conjointe de la proposition de création de la "Loi fondamentale sur le système national de logement à coût contrôlé", approuvée par le Conseil des ministres et transmise à l'Assemblée nationale, et la formation technique des agents de l'État impliqués sont considérées comme les principaux facteurs structurels. contributions que le projet a offert à la mise en œuvre d’une politique dans le domaine du logement.

Le volet "Aménagement du territoire" a permis de transférer des connaissances sur l’urbanisme et ses spécificités, afin d’aider le gouvernement santoméen à structurer une politique dans ce domaine. La proposition de "loi fondamentale pour l'aménagement du territoire et la politique d'urbanisme" et la proposition de décret-loi établissant les bases du "plan d'expansion urbaine de la ville de São Tomé" (Setor Norte, entre Gongá, Santo Amaro et Aeroporto) ), ainsi que pour les plans d’expansion des capitales de district et de la capitale de la région autonome du Prince. La capacité technique créée, l’acquisition d’équipements et de logiciels, ainsi que l’institutionnalisation de la gestion des sols et du développement urbain ont été considérés comme des impacts positifs produits par le projet, contribuant au renforcement de l’institution chargée de l’application de la politique.

Grâce au volet "Politique du logement et méthodologies de construction non conventionnelles", l'équipe de techniciens du gouvernement de São Tomé e Príncipe a été informée de l'utilisation de méthodes de construction non conventionnelles, applicables à la réalité du pays, afin d'optimiser les normes constructif. L’objectif était de rationaliser l’utilisation d’équipements à coûts de fonctionnement élevés et de matériaux provenant de forêts naturelles, afin de réduire les impacts environnementaux de l’extraction. La méthodologie disséminée (la technique de construction sol-ciment) a été appliquée à la construction de deux unités résidentielles modèles. Cette composante a également abouti à la préparation d'une proposition de législation sur le logement pour São Tomé et Príncipe et de sa stratégie de mise en œuvre.

Soutenu par: l'Agence de coopération brésilienne (ABC) et la Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Agence d'exécution:

Du côté brésilien: CAIXA

Du côté de Sant'Anna: ministère des Travaux publics, des Infrastructures, des Transports et de la Communication et ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Collectivités

Contact:

Fernando Vieira do Nascimento,

Directeur exécutif, Gestion nationale de la stratégie des relations internationales,

Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.